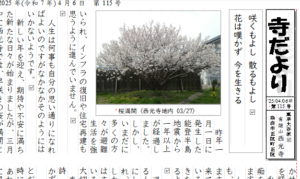

伝統建築の魅力「木鼻」救出

公費解体前に、昨年の秋「木鼻」二対を取り外しました。本堂再建はまだ白紙状態で、再建しても集会場のような小さなお堂になると思います。再利用は難しいので、台座を付けてモニュメントとして残そうと考えています。

木鼻(きばな)とは、柱を貫通する頭貫(かしらぬき)・肘木(ひじき)・虹梁(こうりょう)の柱から突き出た部分の名称です。名称の由来は、「木の端→木端」から漢字が変わり「木鼻」と呼ばれるようになりました。

もとは頭貫や肘木、虹梁の柱から飛び出る部分を直接加工していましたが、江戸時代以降、装飾目的が強くなるにつれ、頭貫や肘木、虹梁とは分けて、独立した部品とすることが主流となりました。

木鼻は社寺建築の美しさを演出するだけでなく、その時代の文化財的な資料としても貴重な価値のある部位です。初期の頃は、シンプルなものでしたが、次第に獅子や龍、象や獏(ばく)などの複雑で繊細な彫刻が施されるようになりました。

西光寺の木鼻は、「獏」です。